Il 13 maggio del 1888 la principessa Isabella di Braganza reggente l'impero del Brasile, poichè il padre Pedro II si trovava all'estero, firmava la Legge Aurea (Lei Aurea) che eliminava definitivamente la schiavitù. Occorre ricordare che in Brasile già nel 1871 era stata promulgata una legge per cui i figli di schiavi venivano considerati uomini liberi. Per questo suo atto venne chiamata la “Redentrice” e il papa Leone XIII gli conferì la distinzione onorifica della Rosa d'Oro.

L'abolizione della schiavitù fu un provvedimento ovviamente sgradito ai grandi latifondisti (i cosidetti “baroni del caffè”) che venivano privati di una manodopera gratuita. Così il 15 novembre 1889 un colpo di stato militare detronizzava l'imperatore Pedro II ed instaurava la repubblica con a capo il maresciallo Manuel Deodoro de Fonseca; una repubblica fortemente conservatrice dominata dai proprietari terrieri e dai circoli militari.

Durante la presidenza di Deodoro de Fonseca si riacutizzò la crisi economica in particolare nel settore agricolo praticato con metodi di coltivazione arcaica, e dove c'era bisogno di nuova manodopera dopo la fine della schiavitù, tanto che il governo favorì con incentivi l'immigrazione dall'Europa; e così molti italiani di fatto sostituirono quelli di colore.

La situazione sociale e politica si mantenne a lungo instabile in particolare negli stati del sud di Santa Caterina e Rio Grande do Sul, dove si arrivò ad una vera guerrra civile in cui furono interessate anche le colonie di italiani che subirono violenze di ogni tipo; violenze e soprusi che si estesero in tante città brasiliane.

Il nostro governo non fu insensibile alle richieste di tutela dei nostri connazionali ed intervenne, in più tempi, con l'invio di navi da guerra nei porti brasiliani e ricostituendo una Stazione navale dell'America meridionale con tre unità: Veniero, Provana e l'incrociatore Vespucci. Come Comandante di questa formazione nel novembre del 1891 fu designato l'ammiraglio di Divisione Giovanbattista Magnaghi. Nel 1892 era stato raggiunto un accordo col governo brasiliano che prevedeva anche l'indennizzo dei danni subiti dai nostri coloni, una promessa mai mantenuta, tanto che nel 1893 e 1894 altre navi erano giunte a Rio de Janeiro tra cui il Dogali su cui si verificarono però alcuni casi di febbre gialla.

All'inizio del 1895, sempre come deterrente, giunge a Pernambuco l'ariete torpediniere Liguria. Alcuni marinai della nave vengono coinvolti negli scontri di piazza tra i locali e i nostri connazionali verificatisi in quella città.

La nave viene richiamata e sostituita con il regio ariete torpediniere Lombardia che arriverà a Rio il 27 novembre.

Il Lombardia era un bastimento a vapore entrato in squadra nel 1893, sviluppava una velocità massima di 17 nodi, con un dislocamento a pieno carico di 2.800 tonnellate e un equipaggio di 249 uomini. Lo comandava il Capitano di Fregata Antonio Olivari.

Nella capitale brasiliana era scoppiata da poco un'epidemia di febbre gialla che nel dicembre raggiunse il massimo sviluppo e così, per impedire il contagio, furono adottate tutte le misure di prevenzione conosciute a quel tempo, in particolare la restrizione delle comunicazioni tra la nave che era alla fonda e la città: dell'equipaggio scendevano solo gli spenditori per rifornirsi al mercato ed il postino per ritirare la corrispondenza. Agli Ufficiali era consentito di recarsi a terra limitatamente ad alcune ore diurne.

Il comandante dell'unità il 25 gennaio del 1896 era stato invitato dal nostro ambasciatore il conte Roberto Magliano di Villar S. Marco che risiedeva a Petropolis distante 68 Km da Rio, una cittadina che era stata un tempo sede estiva di Don Pedro II e della sua corte.

Approfittando della sua assenza, l'ordinanza, con una scusa, si recò in città restandovi due giorni. Al rientro a bordo presentò febbre alta e rash cutanei per cui il medico di bordo Fermo Zannoni fece diagnosi di scarlattina. Occorre ricordare come all'inizio i sintomi della febbre gialla non hanno caratteristiche ben definite. Perdurando la febbre fu sbarcato e inviato all'Hospicio da Saude dove morì dopo tre giorni di degenza, la diagnosi di morte formulata dai medici curanti fu quella di febbre gialla.

che era anche un noto campione di scacchi

Pochi giorni dopo anche il comandante Olivari, che nel frattempo era tornato nuovamente nella residenza dal nostro Ministro per ricevere le istruzioni nel caso la situazione fosse precipitata a causa dei disordini di piazza, si ammalò. Così come altri 24 uomini dell'equipaggio che vennero sbarcati e ricoverati all'ospedale di S. Sebastiano dedicato ai malati di febbre gialla.

Bisognava comunque lasciare il porto di Rio e vennero consultate le autorità sanitarie della città. Le opzioni erano tre: rientro immediato in patria, dirigersi al lazzaretto dell'isola Flores sul Plata o recarsi al lazzaretto dell'Isola Grande che distava 60 miglia da Rio de Janeiro. Il consiglio dei medici di Rio fu per questa ultima soluzione.

Sulla prima pagina de La Stampa del 12 febbraio 1896 compaiono le seguenti notizie:

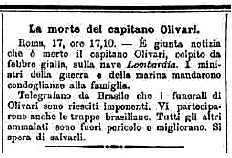

Il 16 febbraio il capitano Olivari muore. Nell'immagine sopra si nota il trafiletto nella prima pagina de La Stampa del 18 febbraio che ne riporta la notizia insieme a quella delle condizioni degli altri ammalati che si riveleranno, come vedremo tra poco, troppo ottimistiche:

L'equipaggio fu sbarcato nel lazzaretto dell'Isola Grande, ritenendo che l'isolamento fosse la misura più efficace; sulla nave rimasero solo un ufficiale e 20 marinai. Vennero praticate le disinfezioni con il polverizzatore Geneste e Hersoher con una miscela di solfato di rame, bicloruro di mercurio, fenolo e cloruro di calcio, mentre nei compartimenti che potevano chiudersi fu usata l'anidride solforosa.

Queste misure non ottennero l'effetto voluto tanto che sui 249 uomini dell'equipaggio i colpiti dal morbo furono 240, gli immuni solo 9. I morti, compreso il dottor Fermo Zannoni, furono 134, cioè il 58,5%.

Nel cimitero di Sao Francisco Xavier il più grande di Rio, conosciuto col nome di Caiu, venne eretto un monumento alle vittime della nave Lombardia.

E' inutile ricordare come nel 1896 non si conoscevano nè l'agente etiologico della febbre gialla (un arbovirus del genere Flavivirus) nè le modalità di trasmissione. Sarà il medico militare Walter Reed, capo della commissione USA per la febbre gialla che aveva sede a Cuba, a dimostrare nel 1900 che il vettore della malattia è una zanzara, l'Aedes Aegypti.

Nel 1937 Max Theiler dell'Università Rockfeller di New

York sviluppò il vaccino antiamarillico

che nel 1951 gli valse il premio

Nobel.

Secondo le attuali risoluzioni dell'OMS il periodo di validità della vaccinazione contro la febbre gialla è per tutta la vita, a partire dal 10° giorno che segue la vaccinazione.

Capitolo, adattato per il web, tratto dal libro, di prossima pubblicazione, La sanità militare marittima italiana e le malattie tropicali di Vincenzo Martines.